cosmo-typesetting automaton

畔上 陽一

画面を浮遊する微粒子が衝突し、自律に結晶化し「言語的なるもの」へとメタモルフォーズしていくさま、それは宇宙の塵がいつしか結集し、星を形成することに似ている。あるいは、天空のあまたの星々は、人類が生み出した言語と何かしら因果関係があるのかもしれないという壮大な仮説を想起させてくれる。「無意味な断片が意味の方向へと揺らぐ過程」と作者が言及する世界観には、プログラムという数値化された人工環境において、自然の定義を更新させるまなざしがある。作者の直観が見事に視覚化された作品である。

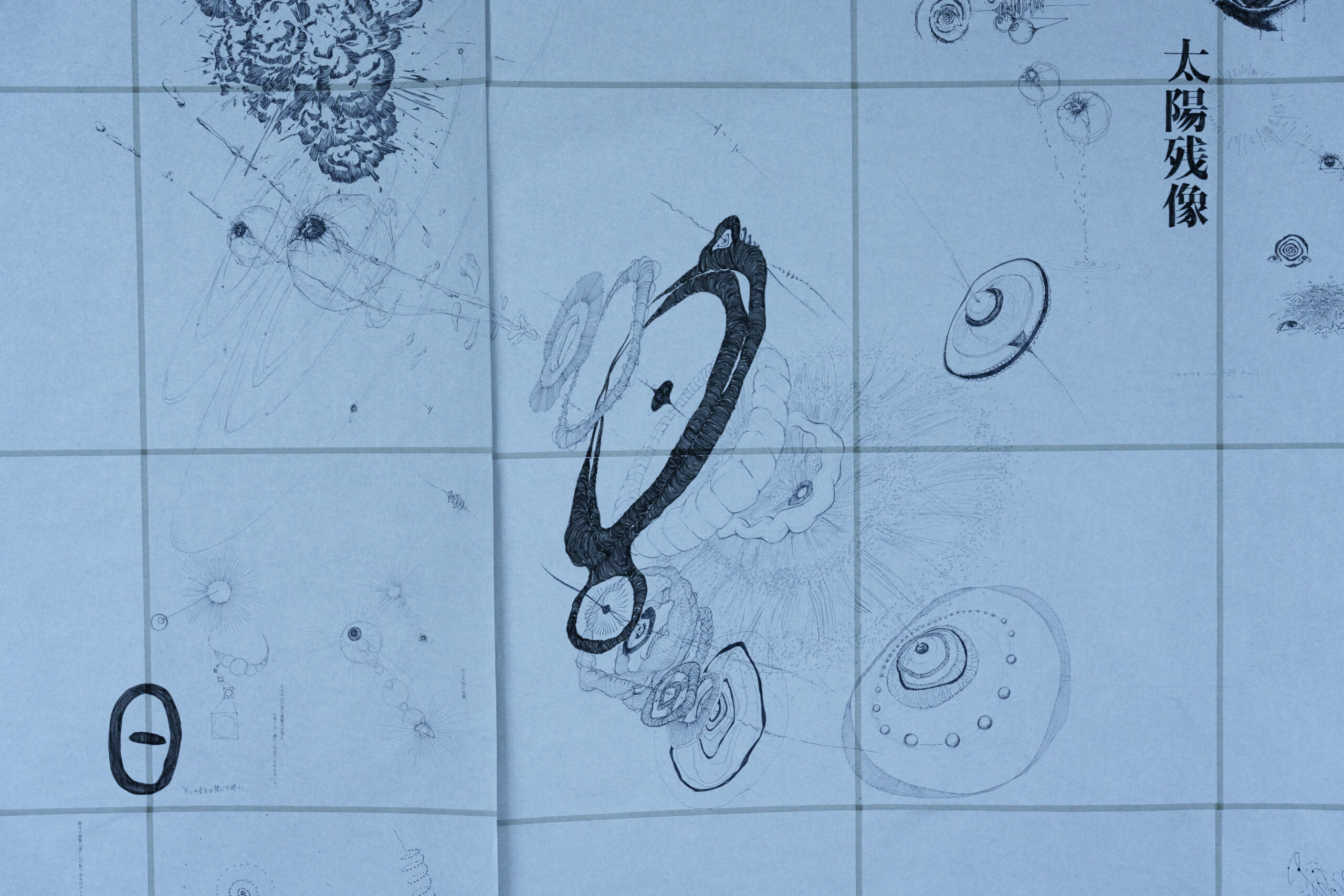

かた/ちの心象風景

|Imagined scenery of "shape/fluctuation"

菊村 龍之介

哲学者や詩人は、言葉によって物事の真理を探究し、その発見の感動を詠いあげる。デザイナーは言葉をタイポグラフィに、思索をイラストレーションを媒介にして外界へと表出する。古代ギリシャのアリストテレスは、創造をポイエーシスと呼んだが、本作品はまさに「デザインの詩」そのものではないか。基礎デザイン学科を創設した向井周太郎の詩学に感銘を受け、その哲学にインスパイアされた、作者の身体から紡ぎ出されたヴィジュアル・アブダクション(視覚的仮説形成)であり、鮮烈な魂のほとばしりなのである。

流れる風景|Passing cityscape

坂本 捺美

車窓の風景を再構築するインスタレーションは、繊細な感受性によって日常を非日常へと変容させる試みである。見慣れた景色に新たな意味を与えることで、その価値を際立たせ、刻々と過ぎゆく時間の尊さに気づかせる。何気ない瞬間がかけがえのないものへと昇華されることで、観る者の心に静かに響き、内なる記憶を呼び覚ます。この作品は、日常に潜む美や時間の貴重さを再認識させる機会を与えてくれるのではないだろうか。

Tools-Drawing-Graphics

平川 航太

手元にある道具を使う。すると、そこから1メートルほど離れた場所でその道具の先端が紙の上に線を引く。手や腕など身体の動きと道具は連動しているが、同じ軌道を描くことはない。手元にある盤面を回しながら彫り込まれた図像をなぞると、実像よりも大きく伸びた線や妙に歪んだ線が現れる。何を描くかが主題ではない。何で描くか。そして、どう描くかを問うてくる。描写する道具とそのプロセスに重点を置き、それらがドローイングに与える影響を研究した意欲作である。

夢中の人|The Phantom of Dreams

山本 千花子

夢は見るものだが、いざ作ろうとすると難しい。それはなぜか。夢が掴みどころのない曖昧な成分でできているからだろう。断片的な記憶だったり、全体像が掴めなかったり、途中で途切れたりと、いつも不完全である。一灯のあかりが展示台を照らし、その上で浮遊したり、微動したり、影を落とす人物の像をただ見つめてみる。目の前にあるのは物質化した夢の概念だ。もしかしたら私もこの人と夢の中で会ったことがあるかもしれない。不思議な人物たちをぼうっと眺めながら、そんなことを考えた。

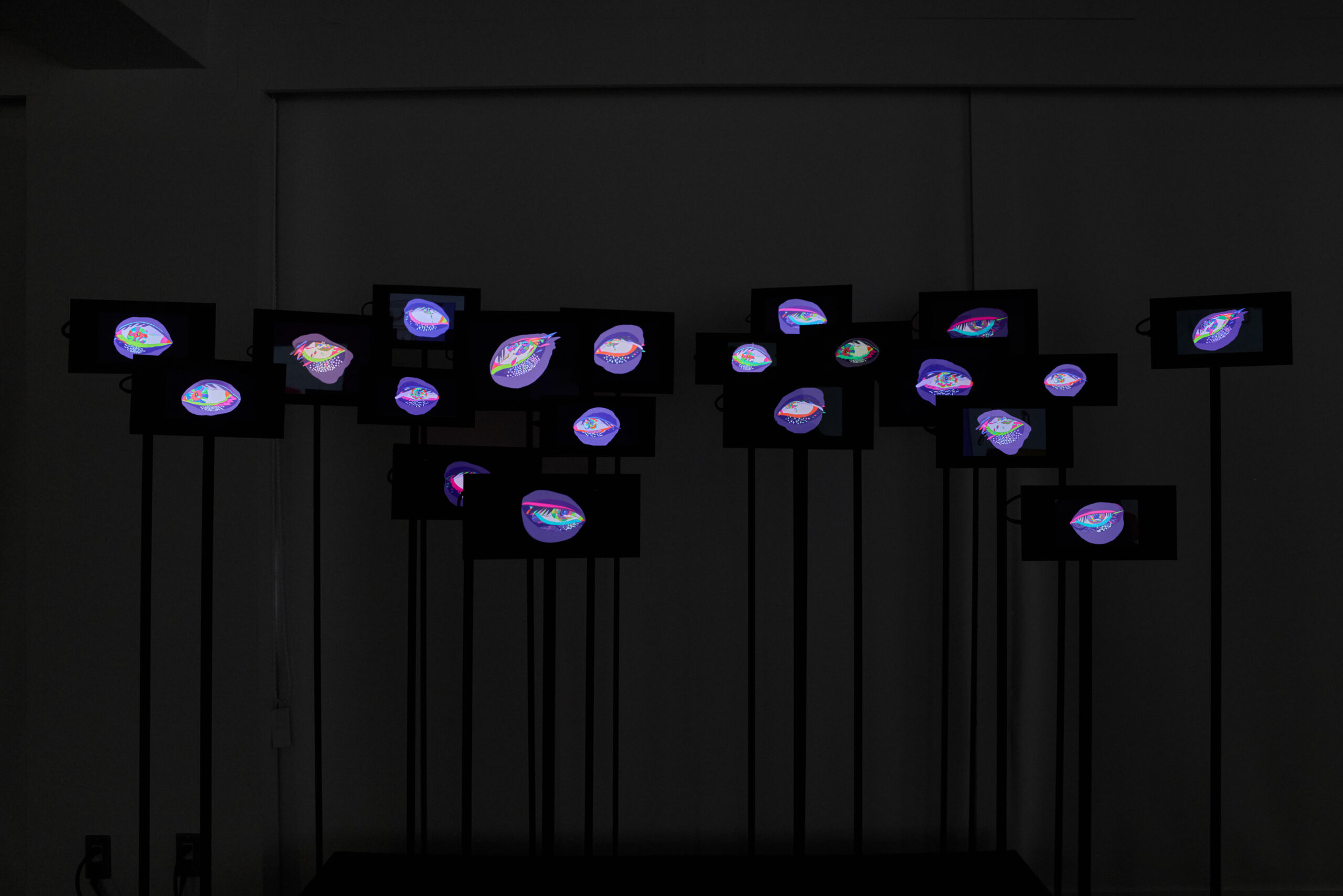

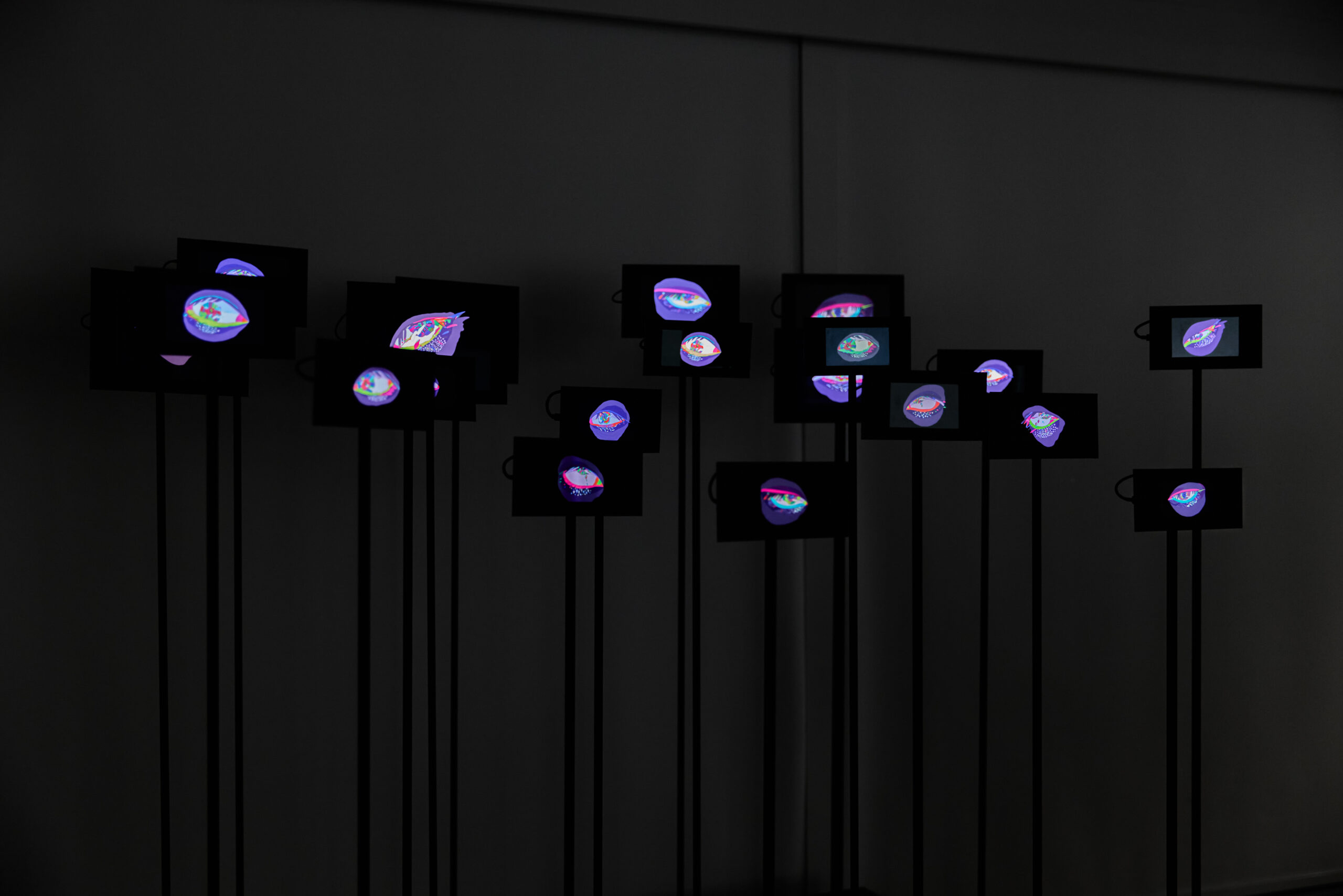

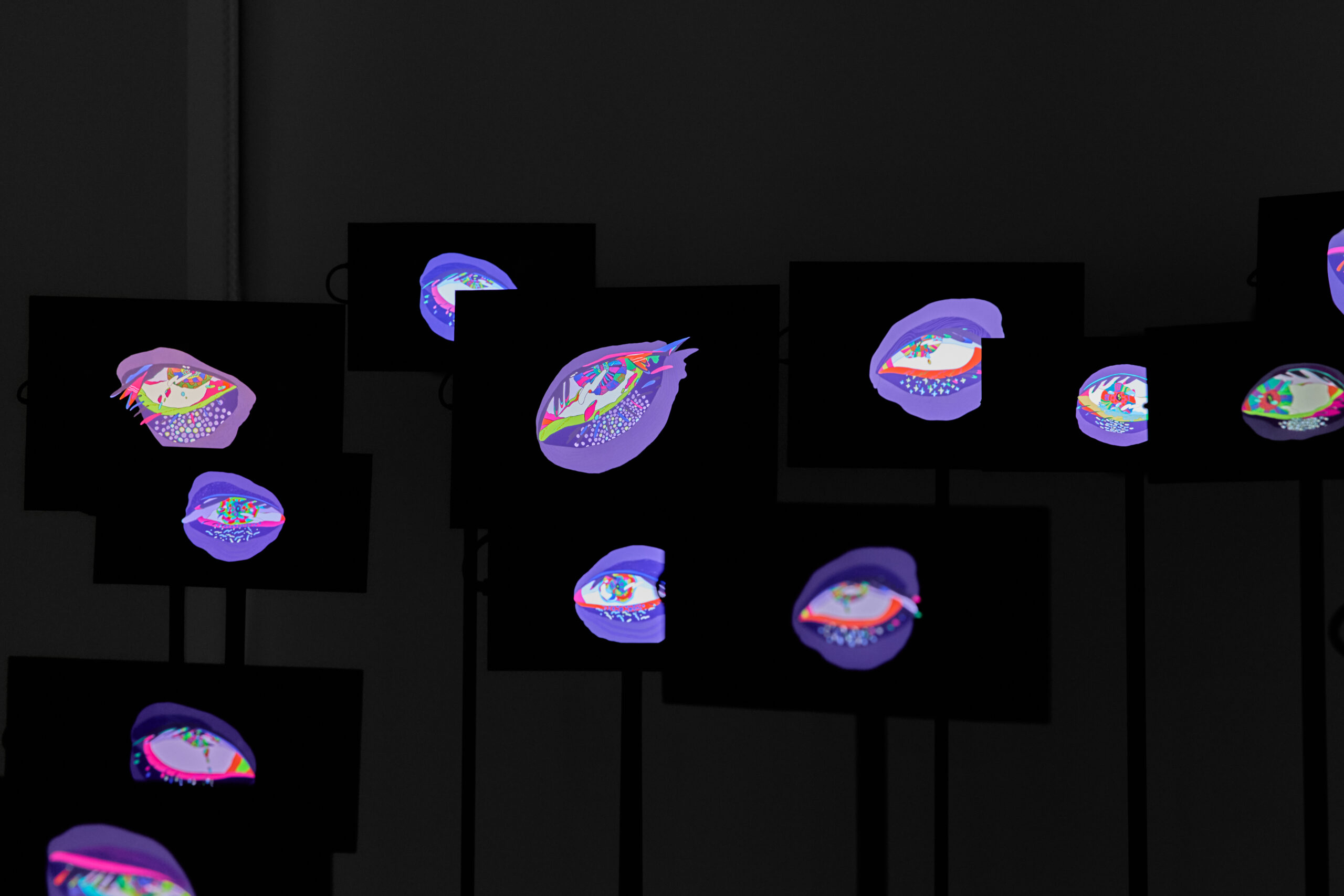

目は心の窓|The eyes are the windows of the soul

吉田 早希

暗闇に林立する棒上に無数の眼が浮かび、瞬きしている。こちらを凝視しているわけではなく、物思いに耽っていたり、愁いを秘めていたり、伏せ目がちに涙していたり。どの眼も彩度の高い、やや装飾的なイラストレーションとして描かれ、現実感は乏しい。それゆえ物語の中の登場人物との距離のような、近くて遠い存在感がある。これだけたくさんの眼を描いておきながら、眼に興味があるわけではない、むしろ他人の目線が怖いと突き放すようなことを作者は言う。そんな作者の感性が作品を魅力的にしているわけなのだが。